-

- 中津川太郎右衛門永重の墓

中津川太郎右衛門永重の墓

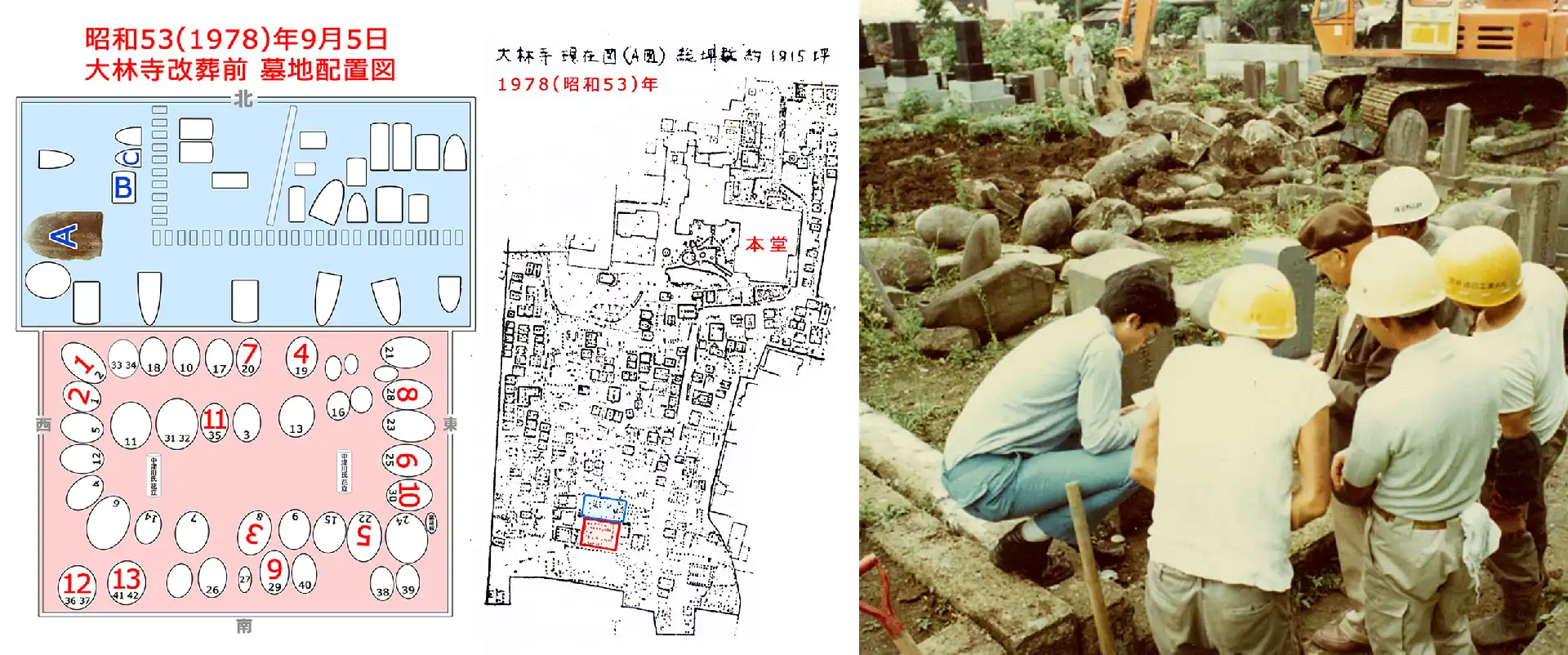

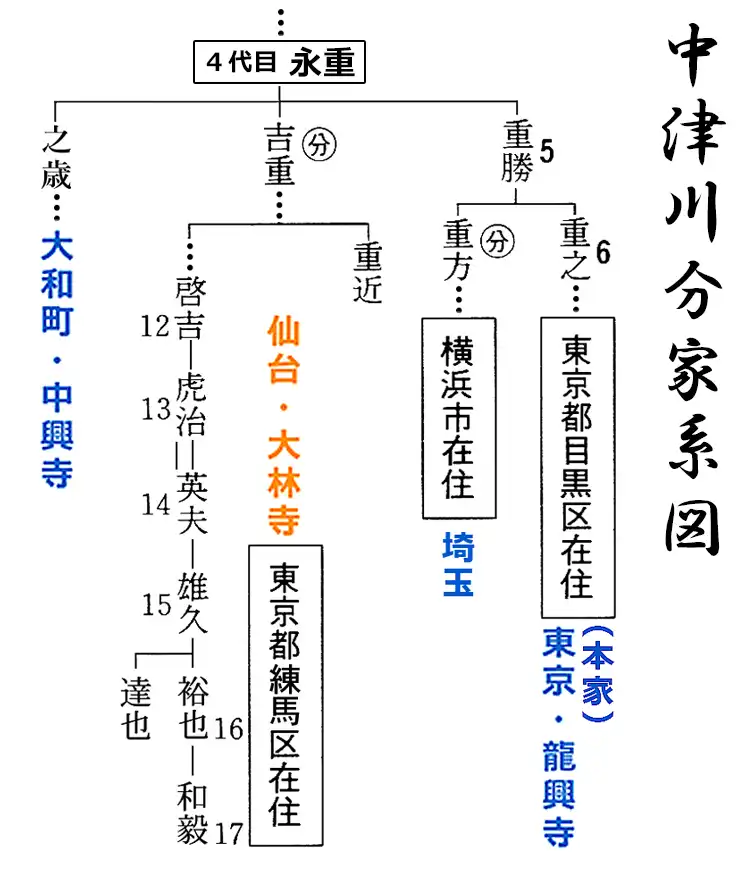

昭和五十三(1978)年、仙台市の区画整理事業のため、新寺小路の大林寺において、中津川家の本家・分家三家系の墓の改葬が行われた。

大林寺の苔むす広い墓地には、政宗の時代からの夥しい数の先祖の墓が並んでおり、直前に起こった宮城県沖地

震により墓が相当倒れていた。

その中で最も古く、もっとも大きな墓こそ、中津川氏四代目当主の中津川太郎右衛門藤原永重の墓だった。

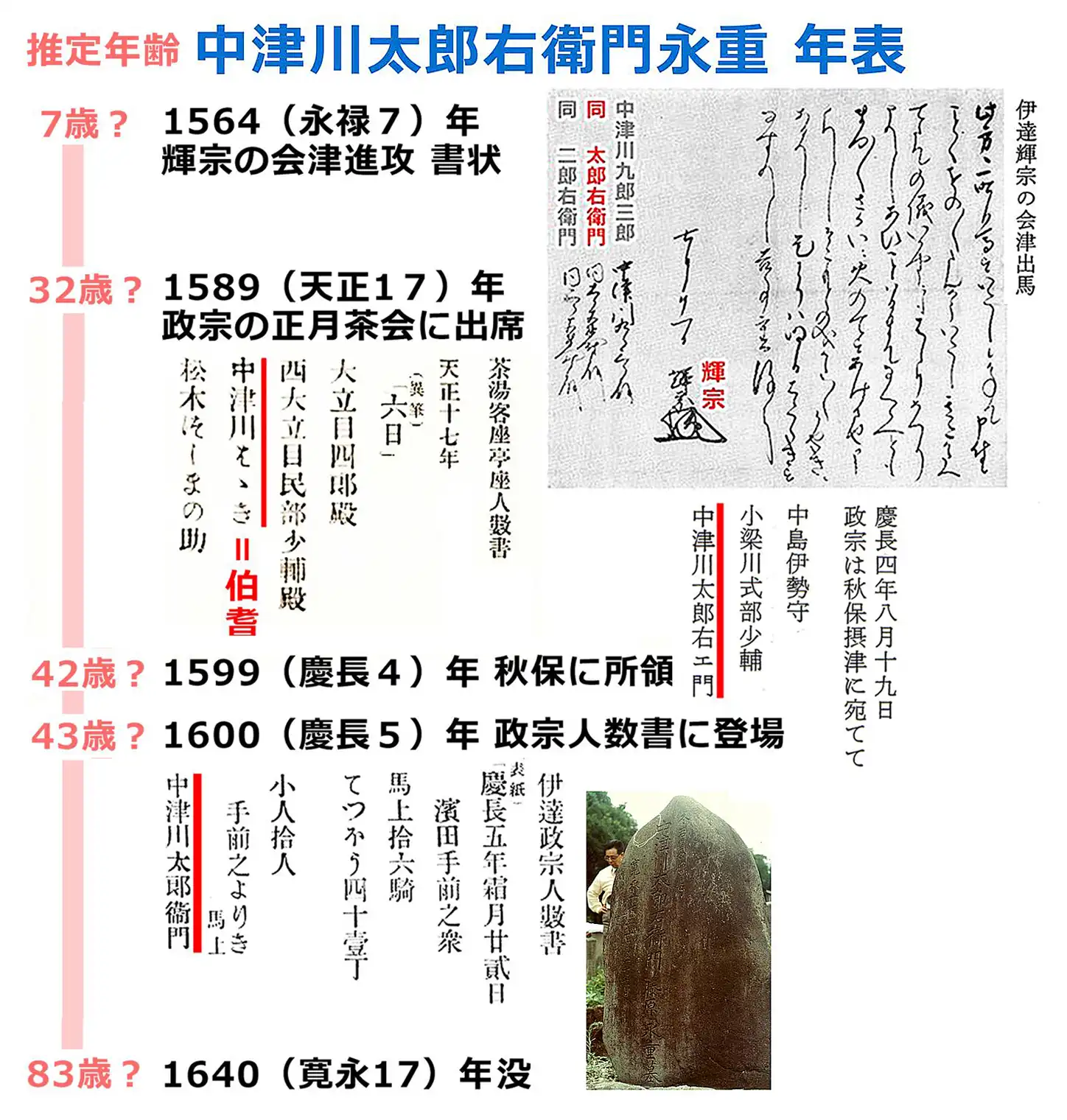

慶長四(1599)年には秋保に所領を得て、政宗とともに米沢から岩出山を経て、仙台へ入った。そして、政宗公が亡くなった四年後の寛永十七(1640)年、永重も没した。

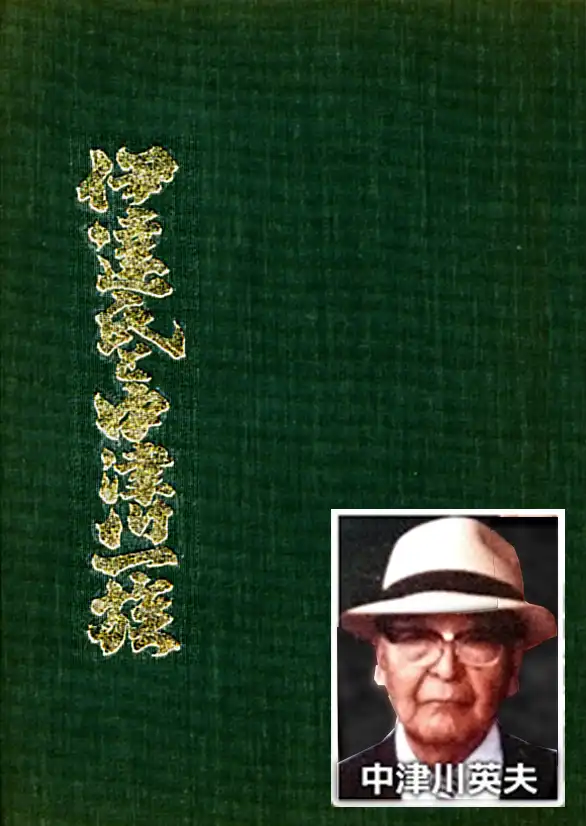

中津川氏一つ目の謎は、永重以前、米沢城時代の先祖の墓と菩提寺がどこであったのか。そのヒントは、昭和五十八(1983)年に、中津川英夫が書いた自費出版「伊達氏と中津川一族」(宮城県図書館・開架)のまえがきにあった。

「祖父(啓吉)から中津川の祖先、中津川伯耆の石碑があると聞いたから照合して見よというので、場所、寺の名前を書いた紙片を与えられ、お寺様に伺ったら立派な石碑があるというので祖父に報告した記憶がある。これは私が中学一年生(大正元年か二年)の時で、余り関心がなかった少年時代の事で、今となってはそれが福島県か山形県かもはっきりしない」。

「祖父(啓吉)から中津川の祖先、中津川伯耆の石碑があると聞いたから照合して見よというので、場所、寺の名前を書いた紙片を与えられ、お寺様に伺ったら立派な石碑があるというので祖父に報告した記憶がある。これは私が中学一年生(大正元年か二年)の時で、余り関心がなかった少年時代の事で、今となってはそれが福島県か山形県かもはっきりしない」。

つまり、祖父は少年時代に石碑の在りかを確認していたことになる。また、中津川本家が石碑にたどり着いていたことを知っていたにも関わらず、生涯見つけることができなかった。その理由を数十年後、孫が偶然見つけることになる

祖父はよく孫たちに「お前たちに託した」と語っていたことを憶えている。それは祖父の遺言のようだった。

改葬中、一番大きな永重の墓石下から、立派な骨がたくさん出土。今でこ

そ、DNA鑑定など科学的な検証も可能かもしれないが、今となってはそれも叶わない。あれは、きっと永重のものだと信じて疑わない。

太郎右衛門永重は、三代目の九郎三郎が十九歳で早世し、幼くして家督を継いだことから禄を減らされという。