-

- 郷土史家のバトン・リレー

郷土史家のバトン・リレー

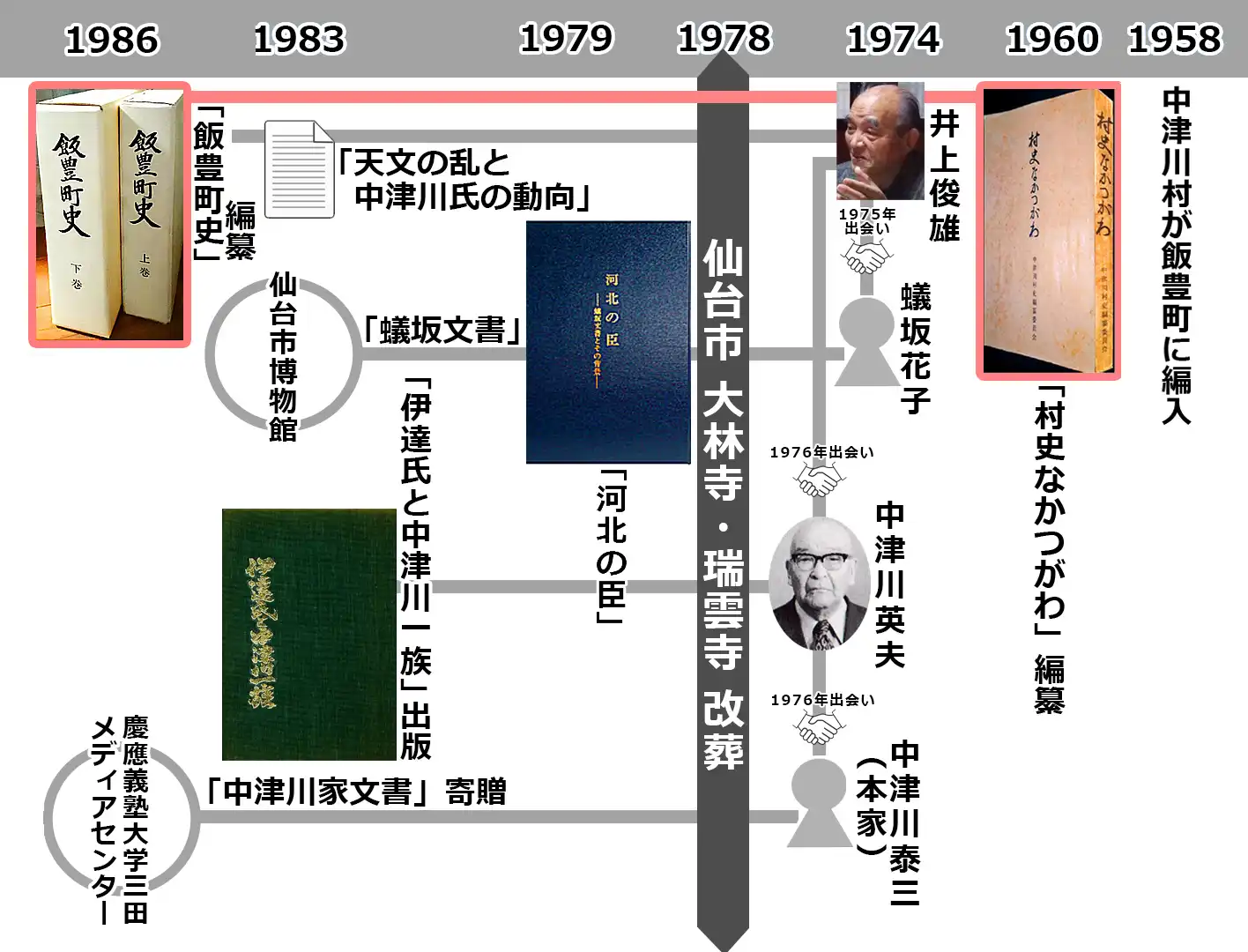

昭和五十四(1979)年に出版された蟻坂花子さんが記した「河北の臣」。この本が郷土史にとって、とてつもなく大きな影響を与えたと言っても過言ではない。

この本との出会いは、それほど昔でもない。中津川氏の調査研究を始めたばかりの平成二十八(2016)年、仙台市内の古書店「熊谷書店」。蟻坂という姓に記憶はあるが、祖父から「河北の臣」について聞かされた覚えは正直なかった。

この本と出会ってから、先祖の墓の証拠にたどり着くまで2年。「河北の臣」に出会っていなければ、このサイトに挙げる発見は、今も藪の中だったかもしれない。

伊達政宗が関白秀吉によって米沢から宮城県岩出山へ領地替えされ、その後に仙台に開城するが、それまで若き政宗が生まれ育ち、南奥羽の覇者となるまでの拠点は米沢城だったことは、

認識としてあまり浸透していないように思える。米沢は上杉の地というのが一般認識で、伊達氏の形跡は郷土史家だけの認識に留まっているという印象は否めない。当時の天下人、関白秀吉による奥州仕置の顛末を知ると、歴史の大きな転換点が理解できる。

初めて飯豊町中津川を訪れたのは、2010年5月。飯豊町教育委員会で「飯豊町史」8ページをコピーしてもらい、町内で「村史なかつがわ」を探した。ある温泉旅館の倉庫から出してもらったこの本を読み、先祖のことがあまり書いていないことを確認。

昭和三十五(1960)年、中津川村が飯豊町に編入されたのを機に発行された「村史なかつがわ」。先祖に関わる記述は「有坂丹波」の名が一か所出てくるのみで、中津川氏はまったく出てこない。当時の郷土史に中津川氏は存在していなかった。

ところが二十六年後の昭和六十一(1986)年に発行された「飯豊町史」には、8ページに渡り中津川氏が取り上げられている。「村史なかつがわ」から「飯豊町史」までの二十六年の間に何が起こったのか。

それを解明するキッカケとなったのが、郷土史の冊子「山形県・地域史研究」に発表された一つの論文「天文の乱と中津川氏の動向」だった。

その内容が「飯豊町史」8ページと重なる部分が多かったところから、

「飯豊町史」上巻に中津川氏を取り上げたのも井上俊雄さんだったと知る。今となっては、井上さんと中津川氏について語らうなんてことはできないが、ユーチューブに井上さんが登場する動画「飯豊山の穴堰」がある。井上さんの優しさが伝わってきて、生前にお会いしたかったと思うばかり。

☟左の≡を開くと、動画「飯豊山の穴堰」が再生できます。

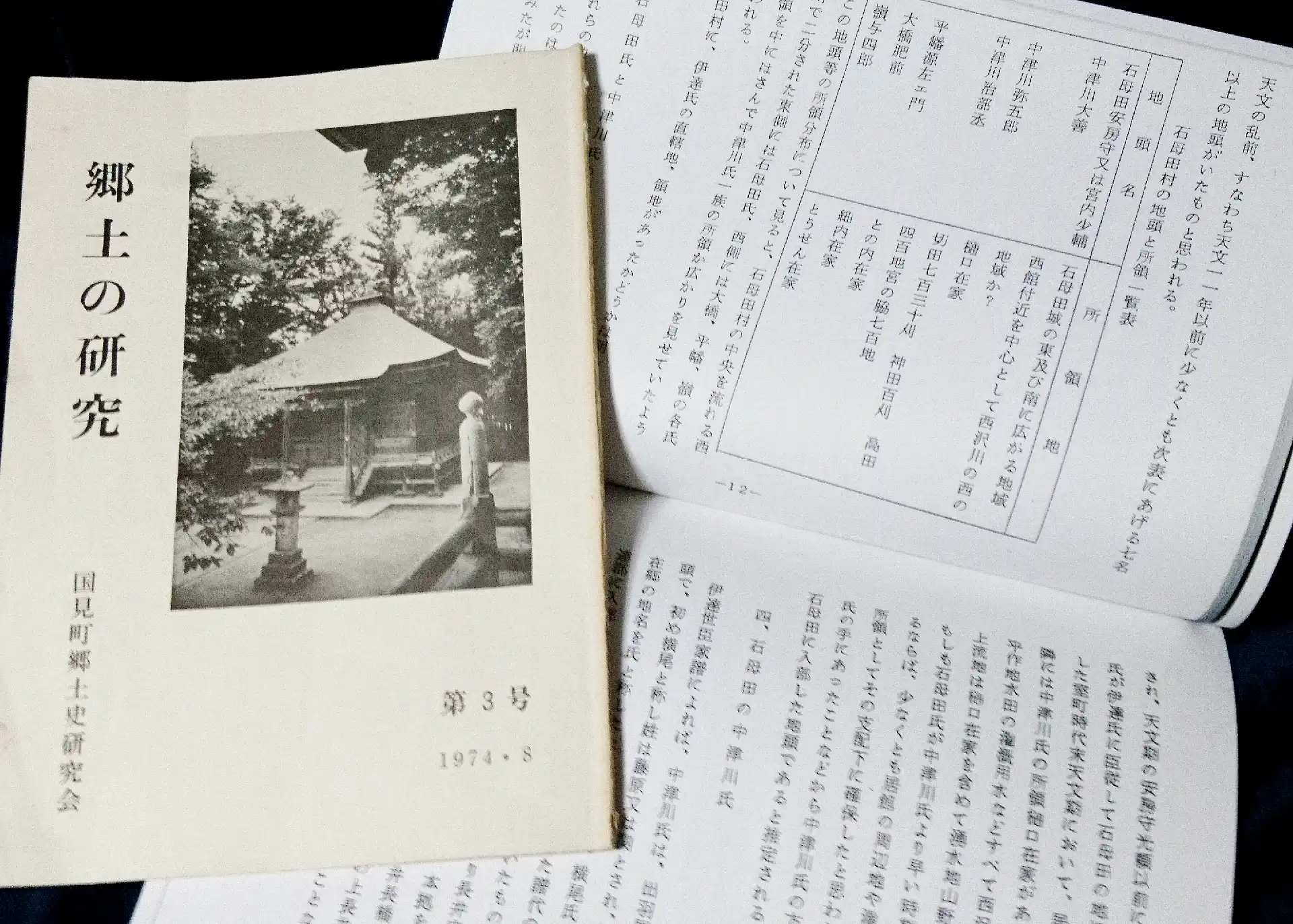

井上さんを中津川氏研究に導いた郷土史家がもう一人いる。福島県国見町の菊池利雄さん。中津川氏は、源頼朝が奥州藤原氏を征伐した際に北上してきた坂東武士で、伊達氏譜代の家臣とされている。伊達氏が福島県伊達付近に所領を得たように、中津川氏も国見の西舘に本領を有していたらしい。中津川氏の所領を含む石母田付近の郷土史に詳しい菊池さんは、井上俊雄さんより9年早い昭和四十九(1974)年、論文「中世の石母田とその地頭についての考察」を国見町の「郷

土の研究」に発表。

そこには、まだ誰も掘り起こしたことのなかった中津川氏のことが書かれている。先祖の大善(膳)や弥五郎、助兵衛、治部丞、三河などの名が登場し、初め横尾と称していたこと、天文の乱で家督が乱されたこと、置賜の中津川村(現・飯豊町)に所領があったことなどを取り上げている。

菊池さんの研究を詳しく知りたいと思い、平成三十一(2019)年に国見町の「あつかし歴史館」を訪問。歴史展示の中心は、すぐ裏にそびえる厚樫山が古戦場となった奥州合戦(源頼朝vs奥州藤原氏)だが、館内には亡くなった菊池さんの研究ファイルが並

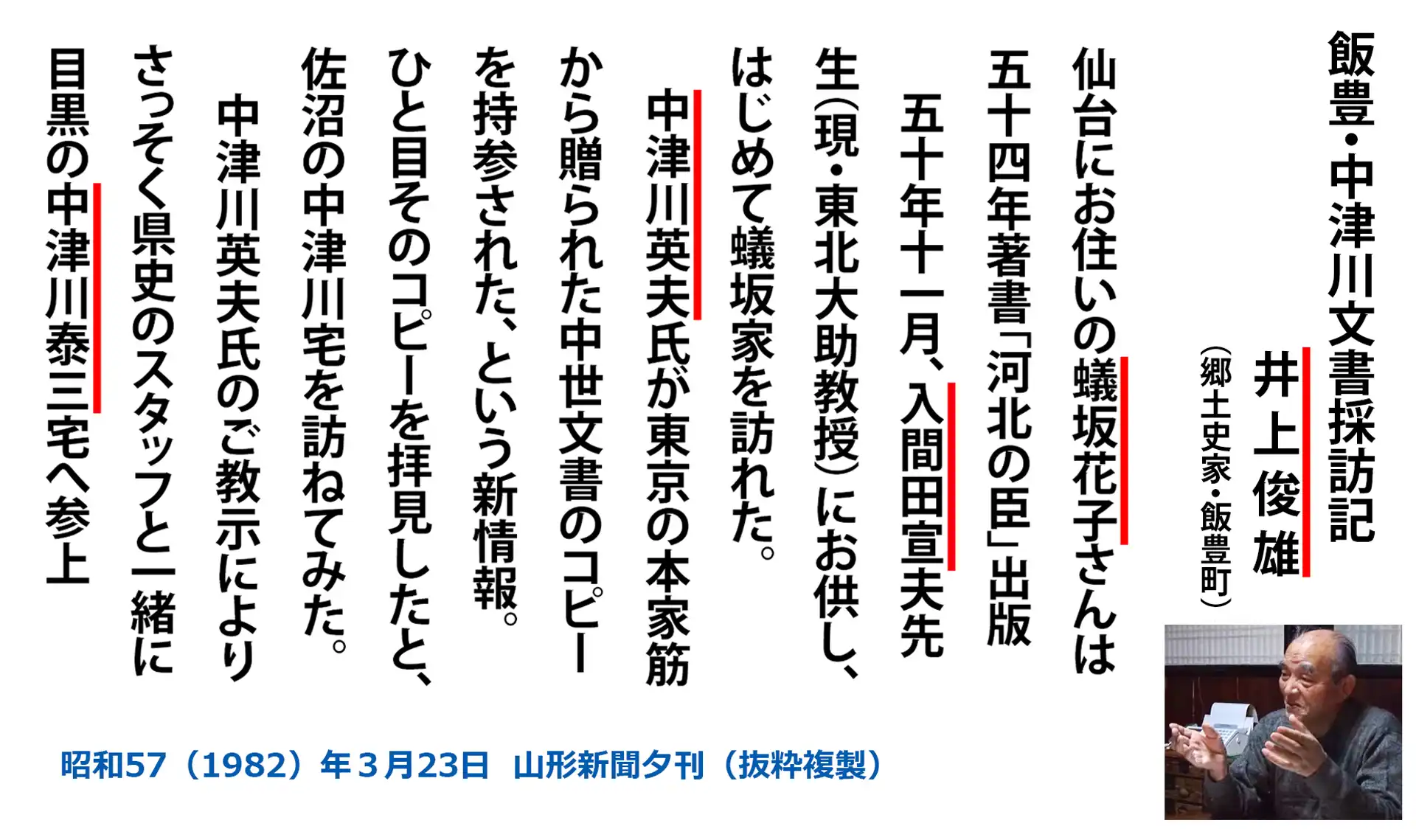

べられていた。その中に発見したのが、井上さんが書いた昭和五十七(1982)年の山形新聞夕刊の記事。

しかも小さなコラム記事の中に、祖父の中津川英夫はもちろん、蟻坂花子さん、本家の中津川泰三さん、そして当時東北大学助教授(現・名誉教授)として「山形県史」編纂に関わった入間田宜夫先生が登場。

蟻坂花子さんの「河北の臣」に始まり、中津川英夫、そして本家・中津川泰三さんと出会うことで、井上さんが「蟻坂文書」「中津川家文書」と出会うプロセスが詳細に記されていた。

まるで郷土史家たちのリレーのような感じで、中津川氏ヒストリーというバトンが受け継がれていたことに驚くばかりだ。そして、その記事の切り抜きが「あつかし歴史館」の菊池ファイルの中にあったことは、研究調査をしてきた者として導かれたような感激がこみ上げてきた。

この山形新聞記事に登場する唯一ご健在の入間田先生に、令和五(2023)年、「あつかし歴史館」の笠松さんより連絡先を教えていただき、質問の手紙を送付。先生からハガキで返信をいただくことができました。そこには取材の成果として山形県史に書き上げた「飯豊の鷹」などのページのメモのほか、研究生時代に古文書研究を始めた蟻坂花子さんと東北大学内で会っていたことなどを教えてくれました。

こうした郷土史家のバトン・リレーがあって「飯豊町史」に中津川氏の記述が実現したことを知ると、あらためてキッカケとなった蟻坂花子さんの「河北の臣」の果たした役割に脱帽。

調査のため飯豊町や小国町の教育委員会を訪れると、必ず「河北の臣」が備えられていることに驚いた。

「河北の臣」が郷土史に与えた影響は絶大なものであった。

☟左の≡を開くと、動画「郷土史家のバトン・リレー」が再生できます。