-

- 先祖の墓は会津にあり

先祖の墓は会津にあり

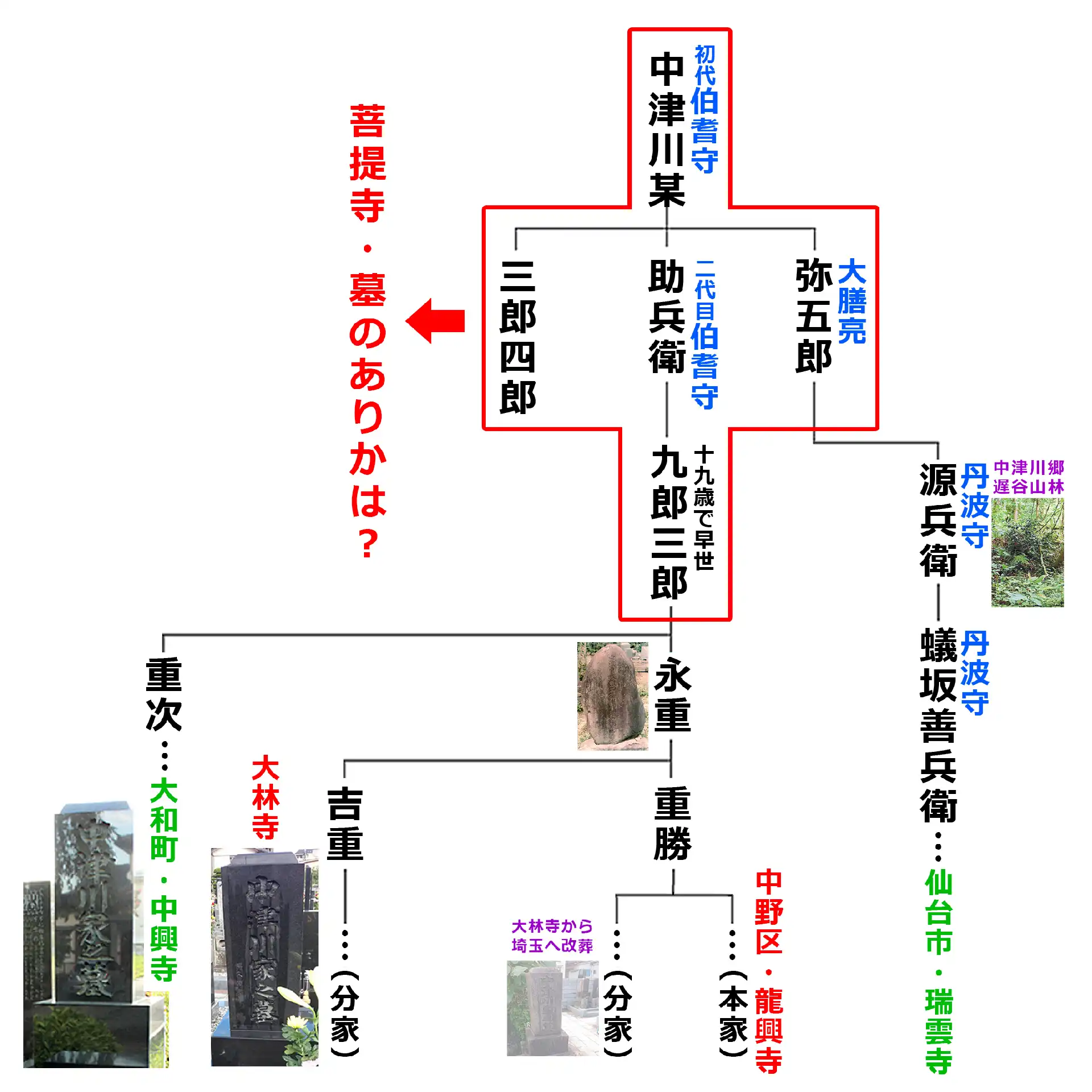

祖父・中津川英夫が再会できなかった先祖たちの墓。初代中津川伯耆守某と、その子・三兄弟の嫡男(長男)弥五郎、2代目伯耆守となる助兵衛、三郎四郎、そして3代目となる助兵衛の子・九郎三郎の墓が見つかっていない。

2021年、山形新聞に飯豊遺産として「蟻坂丹波の墓」が紹介された。飯豊町には中津川氏の伝承はないが、蟻坂丹波の伝承は残っていたのだ。中津川郷の遅谷の山林に土盛りがあり、地元の方が守っているという。この墓は、中津川丹波守源兵衛の墓の可能性が高い。

「河北の臣」には、仙台の瑞雲寺に昭和の改葬前、切腹させられた蟻坂丹波守善兵衛とその子、源兵衛の墓が残

っていたと写真も掲載。これで蟻坂家の墓は、大膳弥五郎だけが不明ということになる。

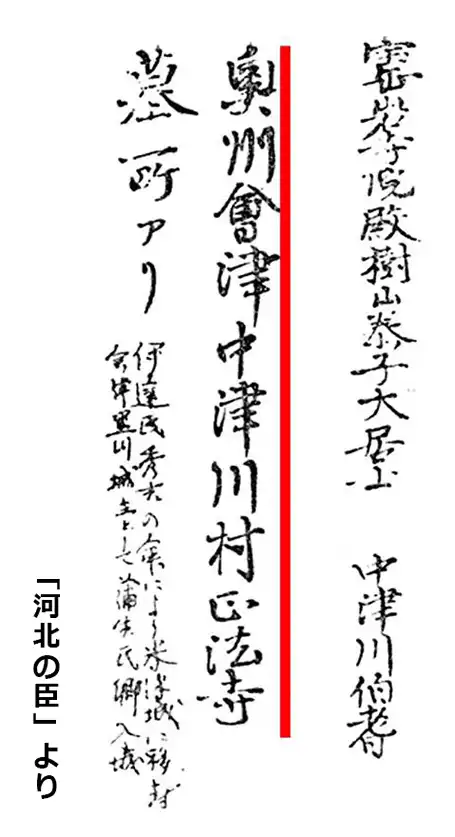

さて「「河北の臣」のあとがきに祖父の中津川英夫が本家「中津川家文書」のコピーを持ってきた中に、「奥州会津中津川村正法寺に墓所アリ」と紹介している。

花子さんが会津正法寺を訪ねたかは定かでないが、祖父・英夫と花子さんが「墓所」発見には至らなかった理由も判明した。

本家は元々、大正時代に会津正法寺に「墓所」あることを知っていたに違いない。祖父が中学一年のとき祖父・啓吉に紙片を与えられ調べた場所と寺名こそ、会津昭和村の正法寺だったと考える。

平成二十九(2017)年、会津昭和村の正法寺住職に電話をした。「詳しくは郷土史に詳しい方から連絡させます」ということで、すぐに本名さんという方から電話と手紙をいただいた。

正法寺の住所が「下中津川」ということもあって、いてもたってもいられず、秋に現地を訪れて正法寺住職と本名さんに会った。

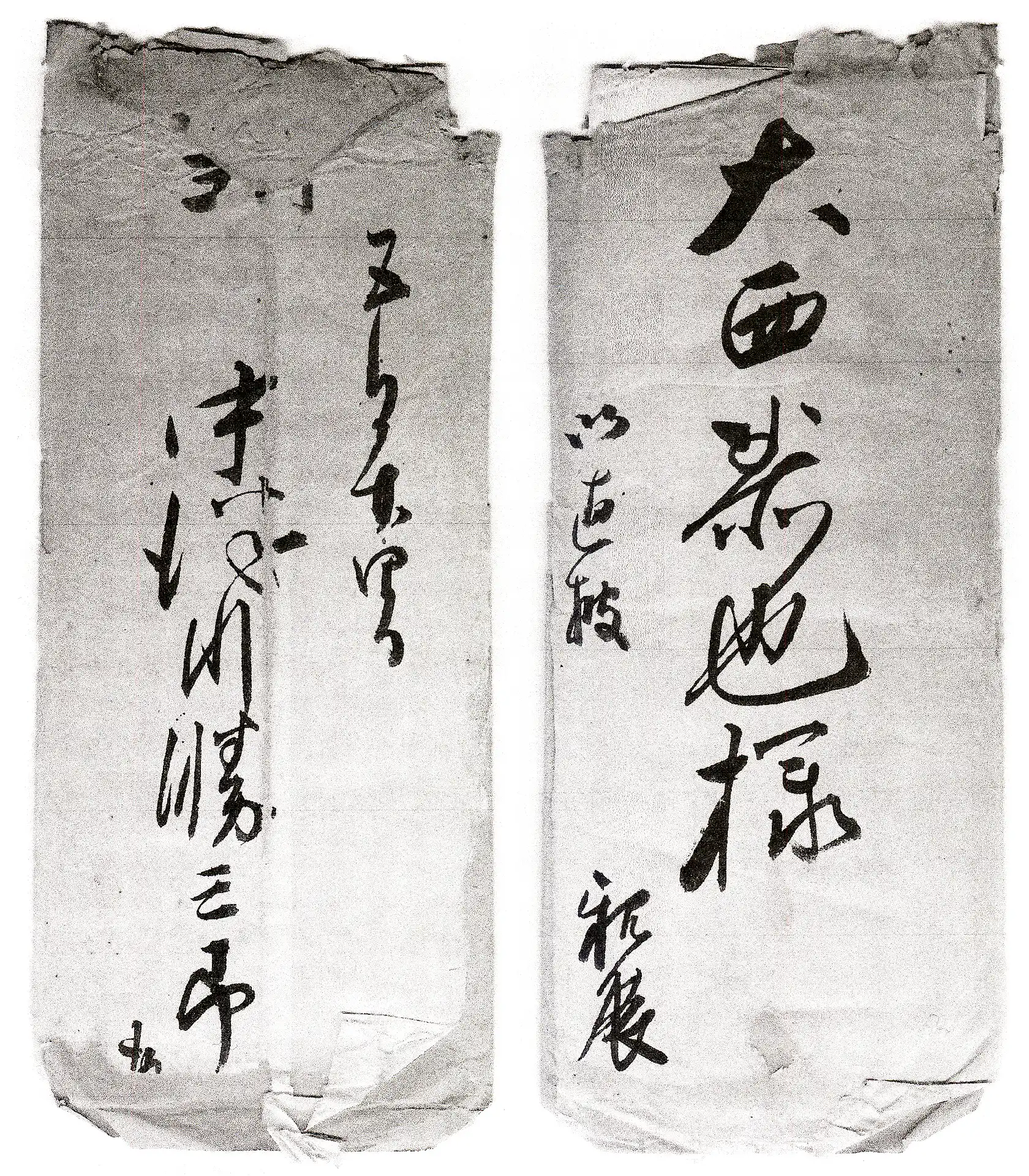

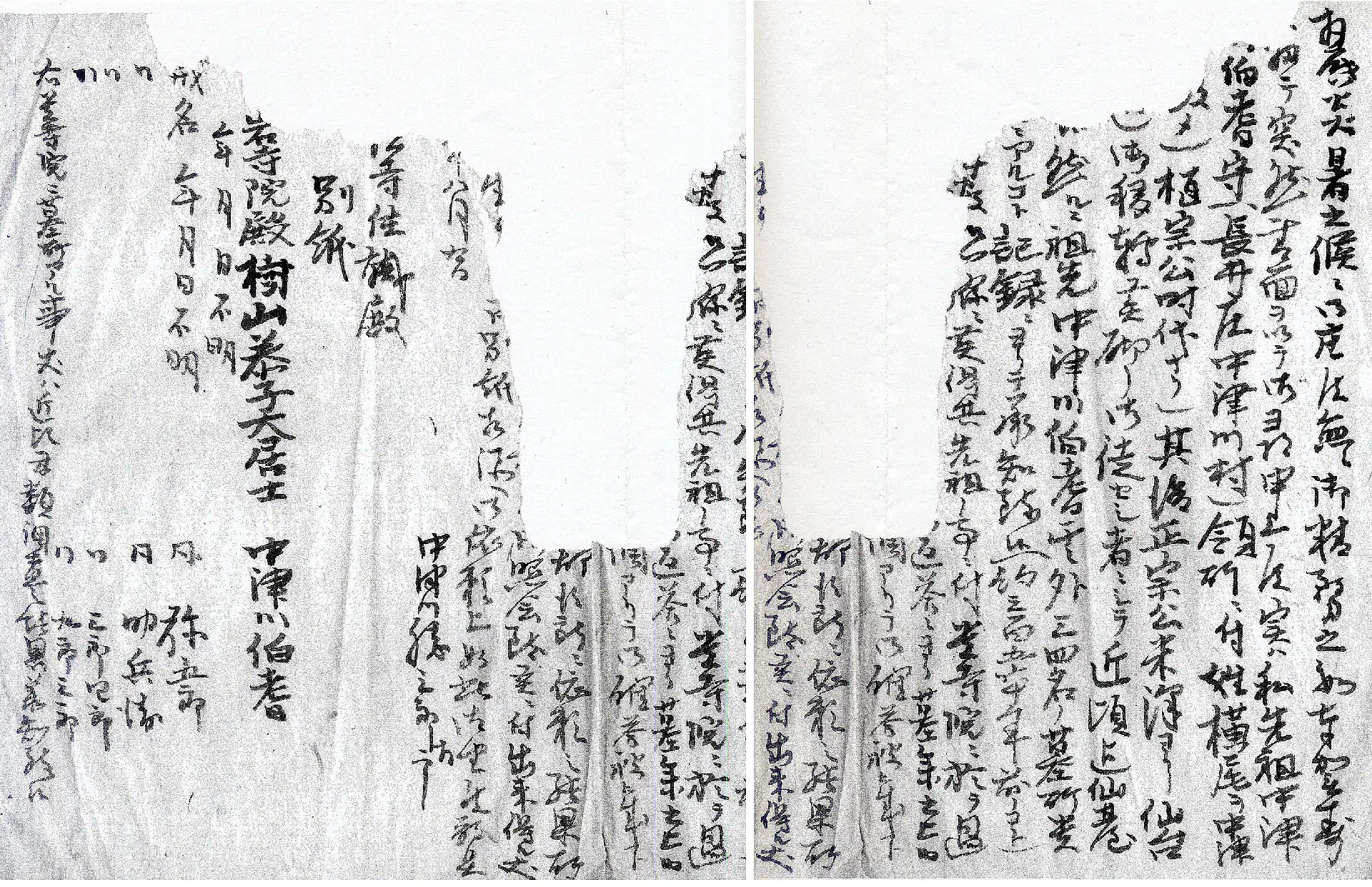

本名さんが正法寺住職から預かったという手紙は、長い年月を経てボロボロになりつつも、本家の中津川勝三郎(大正~昭和初期)が大正時代の大西住職とやり取りが確認できた。

それは、「河北の臣」あとがきに掲載された「中津川家文書」コピーの「奥州会津中津川村正法寺に墓所アリ」に似た内容だった。

それは、「河北の臣」あとがきに掲載された「中津川家文書」コピーの「奥州会津中津川村正法寺に墓所アリ」に似た内容だった。

中津川伯耆守の戒名のほか、弥五郎、助兵衛、三郎四郎、九郎三郎の名が並ぶ。切れ切れに朽ちながらも「祖先中津川伯耆守ほか三十四名の墓所・・・アルコト記録によって承知」と読める。大正時代まで確かに会津正法寺に記録(石碑か)が残っていたのだ。少なくとも本家は承知していた。

では、なぜ祖父・英夫と蟻坂花子さんはそれを発見できなかったのか。それは、郷土史に詳しい本名さんが解明

してくれた。 実は、昭和二十六年に昭和村で大火災が起こり、正法寺も焼けたという。過去帳などの記録はもちろん、多くの物が消失してしまったという。

本名さんは、正法寺の目の前に住んでおられて、もちろん菩提寺は正法寺。昔の住職に手紙を託されたという。本名さんによれば「中津川英夫さんが訪ねて来られたが、手紙を渡し損ねてしまい、電話帳で宮城県佐沼に電話をかけたが、仙台へ引越されて亡くなった」と教えられたという。

それから四十年、孫が突然電話をよこし驚いたという。会ったこともない祖父に届けたいという一心で大事な手紙を保管してくれていたのだ。そして、本名さんが知りたがっていた手紙の主、中津川勝三郎が大正~昭和初期の本家当主だったことを伝えた。

さて、伊達氏家臣の中津川氏の墓がなぜ、敵である蘆名領の会津にあったのか。それは、なかなかハードルの高い疑問であった。

最初は、伊達政宗が天正十七(1589)年、摺上原の戦いで蘆名氏を滅ぼし会津を手中にした。黒川城に入り、そこで関白秀吉から上洛や小田原参陣の命を受けた。一年だけ会津は伊達領になったものの、関白秀吉による奥州仕置で領地は没収。会津は上杉氏の領地となった。わずか一年だが、墓

を会津にする可能性もなくはないと考えた。そして、地名の中津川(中津川村があったと「福島県の地名」で確認)が、山形の中津川郷より古く、長享二(1488)年の山内文書に記録が残っていることから、まだ知らない中津川氏との関連もあり得るとさえ考えた。その答えは意外な発見により後に判明する。