-

- 家系図を疑え!よみがえる九郎三郎(工事中)

家系図を疑え!

よみがえる九郎三郎(工事中)

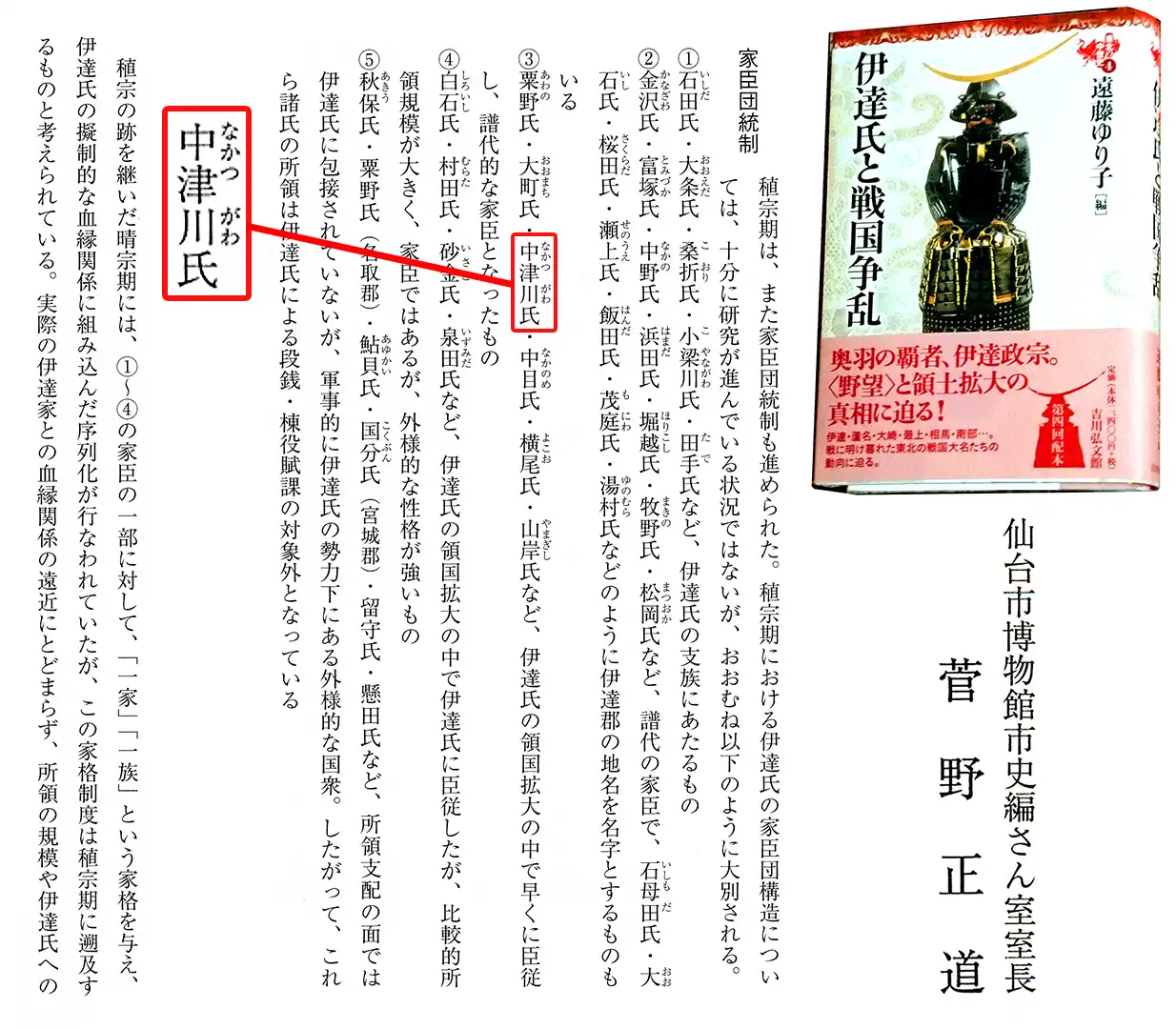

中津川氏を研究した郷土史家たちは故人となり、残した論文や執筆でしか、その成果を伺い知る方法はない。飯豊町教育委員会を訪れたとき、「郷土史の講演などにはどなたをお呼びするのですか?」と聞いてみたところ、「仙台市史」編纂室室長だった菅野正道さんだということで、連絡先を教えていただいた。

菅野先生については「伊達氏と戦国争乱(遠藤ゆり子著)」に書かれた「稙宗期の家臣団統制」で中津川氏を取り上げていたことを知っていた。

そこで、なぜ中津川氏を取り上げたのか、参照された文献などについて質問をまとめメールさせていただいた。

そのお応えは「戦国時代から江戸時代初期の様々な史料を総合的に見ての

判断」。そして「江戸時代の系譜にはいろいろと詳細な祖先伝承が記されていたりしますが、多くは江戸時代中期に創作された可能性が大」と、衝撃の見識を教えて下さった。

三代目当主の中津川九郎三郎。二代目伯耆守助兵衛の嫡男。その名は、永禄七(1564)年の伊達輝宗の「会津出馬」書状に現われる。 井上俊雄さんの論文「在地史料から見た直江兼続と置賜」には、我が中津川氏にとって驚きの記述も書かれていた。 中津川修理太夫などの名前のあ

井上俊雄さんの論文「在地史料から見た直江兼続と置賜」には、我が中津川氏にとって驚きの記述も書かれていた。 中津川修理太夫などの名前のあ

った「上杉侯家士分限帳」に、中津川家系図のトップ、中津川伯耆守と二代目伯耆守助兵衛の名前が載っていた。そして、関白秀吉による上杉氏の会津転封で、会津の家臣として記録されていたのである。

これで、先祖の墓が会津昭和村の正法寺にあったことも納得できる。

Powered By まめわざ(アクセス解析/広告のプライバシーポリシー・無料ホームページを作る)