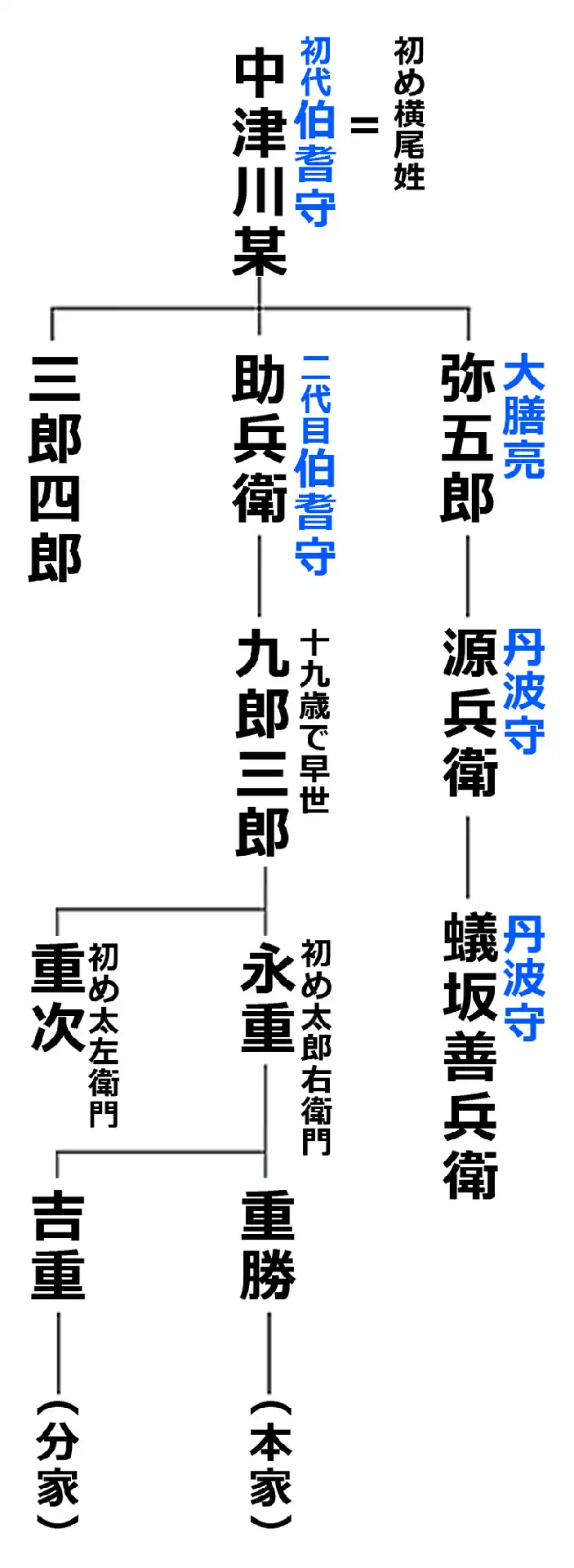

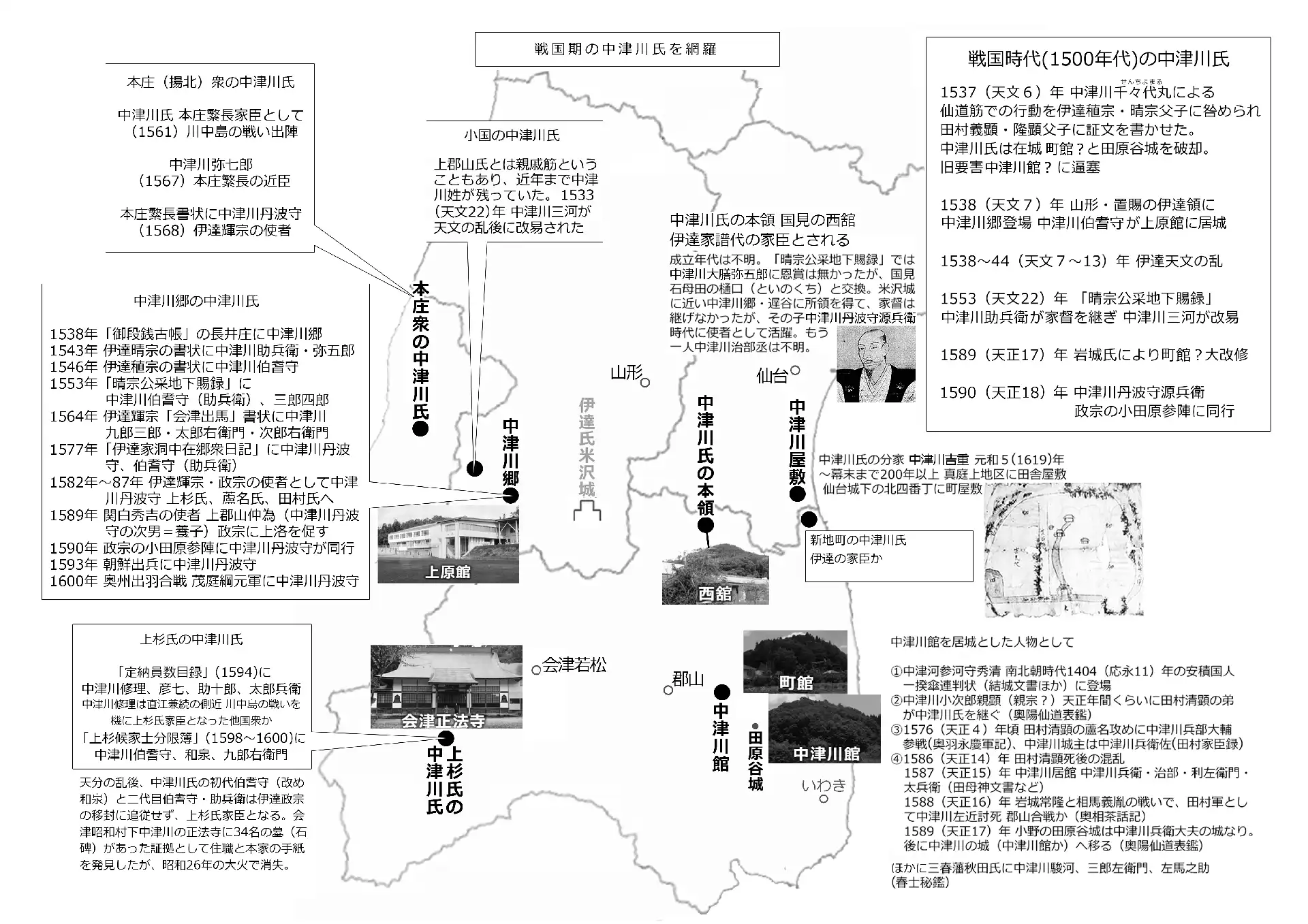

戦国時代の天文七(1538)年、伊達家当主であった伊達稙宗(政宗の高祖父)が領地の段銭高を記した「御段銭古帳」(宮城県図書館にてマイクロフィルム閲覧)をまとめ、長井の庄に初めて中津川郷(現・山形県西置賜郡飯豊町中津川)が登場。地頭は中津川伯耆守某。中津川氏の初代とされ、元は横尾氏だったと伝わる。伯耆守には弥五郎、助兵衛、三郎四郎、3人の子がいた。

稙宗以前、その父・尚宗時代の記録(例えば「国分胤重軍勢催促廻文写」)に中津川の地名も中津川氏の記述はない。天文七年の「御段銭古帳」に忽然と出現。

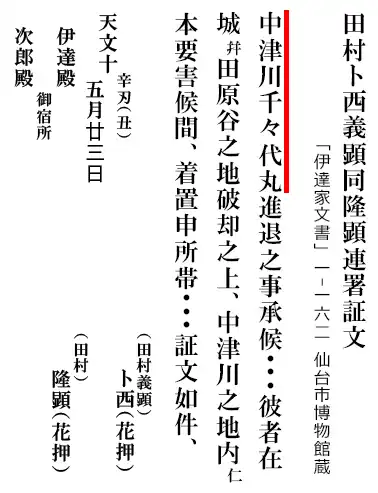

天文十(1541)年、田村氏が服属的な地位で伊達氏と盟約関係に入ったことを意味する(船引町史より)証文が残る。中津川千々代丸(我が中津川氏との関連は不明)の仙道筋での

行動を咎めた伊達稙宗・晴宗父子に対して田村義顕父子が約束(福島県の地名より)。中津川氏の在城及び田原谷城(小野町夏井)を破局した上で、中津川氏の本領を相違なく認めることとした。常葉氏と中津川氏(中田町中津川)が伊達方に通じて、田村氏を背後からおびやかしたものであろう。以上、隆顕は安積北部の前田沢まで一端は手に入れながら、伊達氏の圧力に屈し手離したわけである。常葉・中津川両氏の離反を何らかの処分を加えられぬままに抱え込むこととなった。隆顕と稙宗息女の婚姻は、こうした伊達の圧力のもとにすすめられたと思われる(船引町史より)。

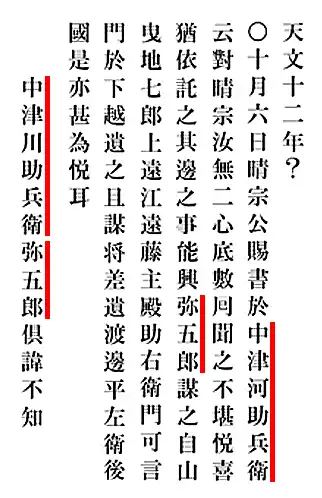

その翌年、天文十一(1542)年に伊達稙宗とその子晴宗が争う伊達天文の乱が勃発するのである。 「伊達正統世次考」天文十二(1543)年と思われる晴宗の書状に、中津川助兵衛と弥五郎が登場。

「伊達正統世次考」天文十二(1543)年と思われる晴宗の書状に、中津川助兵衛と弥五郎が登場。

これが、中津川氏の登場する最も古い記録である。なぜ伊達晴宗は、当主であるはずの父の伯耆守某ではなく、長男でもなく、次男を先に宛名にしたのか?その意味は極めて重い。

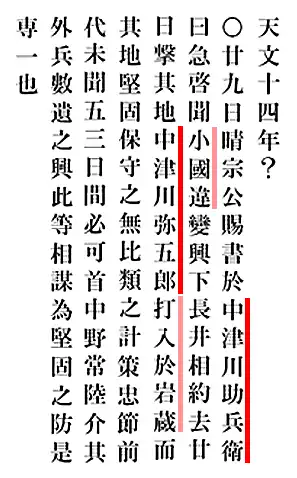

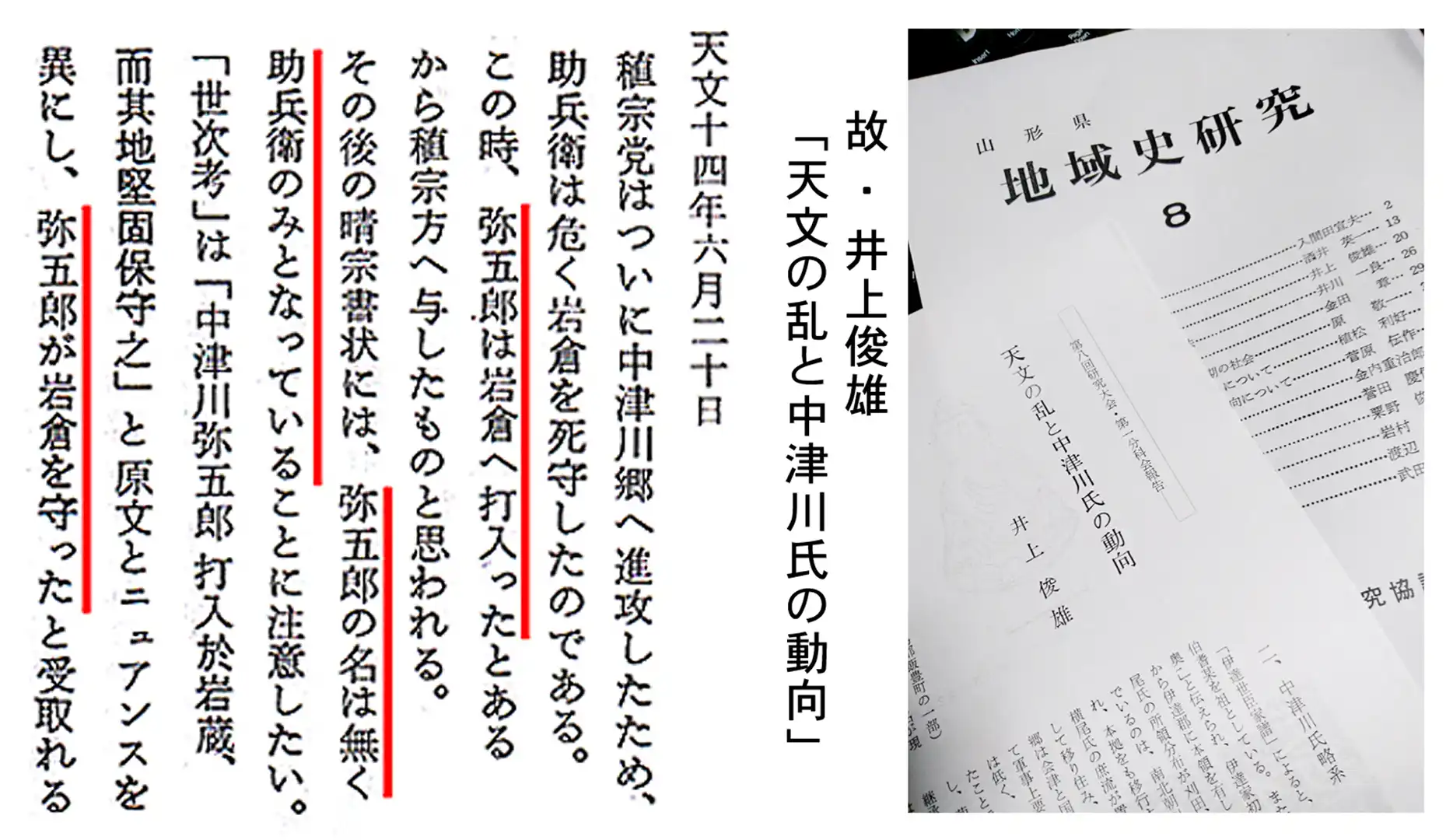

天文十四年、戦局が動いたと思われる記述が興味深い。 同じ内容の晴宗からの書状が中津川家文書として残っている。郷土史家の井上俊雄さんの論文「天文の乱と中津川氏の動向」における読み下しでは、稙宗党(=天文の乱で稙宗に与した軍勢=ここでは中津川郷のとなりの領地、小国の上郡山為家のことか)が中津川郷・岩蔵(倉)に攻め入り、「弥五郎打入」部分を嫡男の弥五郎が加勢したとなっている。一方「伊達正統世辞考」では、弥五郎が岩倉を守ったと受け取れると注釈。嫡男の弥五郎の行動が両極端な読み下しができる。しかし、乱後の論功行賞を見ると、弥五郎は家督を継げず恩賞も得られなか

同じ内容の晴宗からの書状が中津川家文書として残っている。郷土史家の井上俊雄さんの論文「天文の乱と中津川氏の動向」における読み下しでは、稙宗党(=天文の乱で稙宗に与した軍勢=ここでは中津川郷のとなりの領地、小国の上郡山為家のことか)が中津川郷・岩蔵(倉)に攻め入り、「弥五郎打入」部分を嫡男の弥五郎が加勢したとなっている。一方「伊達正統世辞考」では、弥五郎が岩倉を守ったと受け取れると注釈。嫡男の弥五郎の行動が両極端な読み下しができる。しかし、乱後の論功行賞を見ると、弥五郎は家督を継げず恩賞も得られなか

ったことから、「打入」は稙宗方として攻め入ったと解釈できる。そして、これを防いで領地を守ったのが次男の助兵衛だった。

ったことから、「打入」は稙宗方として攻め入ったと解釈できる。そして、これを防いで領地を守ったのが次男の助兵衛だった。

この伊達天文の乱は、天文十七(1548)年に和睦という形で晴宗の勝利に終わった。

天文二十二(1553)年、乱後の論功行賞の記録「晴宗采地下賜録」では、稙宗方についた父の中津川伯耆守(天文十五年、稙宗の書状あり)は家督を奪われ、これ以降は和泉守を

名乗った。その家督を次男の助兵衛が家督と屋敷、上原館を継ぎ、二代目伯耆守を名乗った。嫡子の弥五郎は稙宗方についたことで恩賞は得られなかった。天文の乱を機に、中津川氏の家系は明暗がはっきり分かれた。

天文の乱から十一年後、家督は二代目伯耆守となった助兵衛の子、九郎三郎が中津川郷の地頭を継承。ところが、ここから家督を継げなかった弥五郎の家系へと力関係が傾いて行く。

キッカケは永禄七(1564)年、伊達輝宗が当主となった直後の会津出馬だった。論功行賞で所領を得られず、福島県国見西舘の本領の一部を交換してまで中津川郷に得た遅谷の屋敷。そこを拠点に、伊達輝宗、そして政宗に仕えながら、敵対する上杉氏や蘆名氏、田村氏などへの使者として活躍し、戦国を生き抜いていく。慶応義塾大学三田メディアセンター所蔵の「中津川家文書」、仙台市博物館に預けられている「蟻坂文書」を軸に、伊達家のみならず、上杉氏や田村氏の文

書を参考に、伊達氏家臣だった中津川氏の墓と菩提寺が会津にあったこと、昭和の仙台市区画整理で菩提寺の墓が改葬されたのを機に蟻坂花子さんが執筆した「河北の臣」が郷土史を塗り替えるなど、中津川氏数々の「謎」を解き明かしたい。

まずは戦国期の中津川氏を取り巻く情報を網羅してみた。

五代目・重勝の弟、吉重からの分家

中津川 達也