-

- 本庄繁長と中津川丹波守(工事中)

本庄繁長と中津川丹波守(工事中)

伊達輝宗、政宗の時代、隣国への使者として活躍し始める中津川丹波守。間違いなく中津川氏でもっとも活躍した人物で、肖像画が残っている。蟻坂文書として仙台市博物館に預けられており、過去に特別展で公開されている。もちろん「河北の臣」にもカラー写真が載っている。

「河北の臣」では、大膳亮を名乗っていた中津川弥五郎か、その子源兵衛のどちらの可能性もあるとしている。

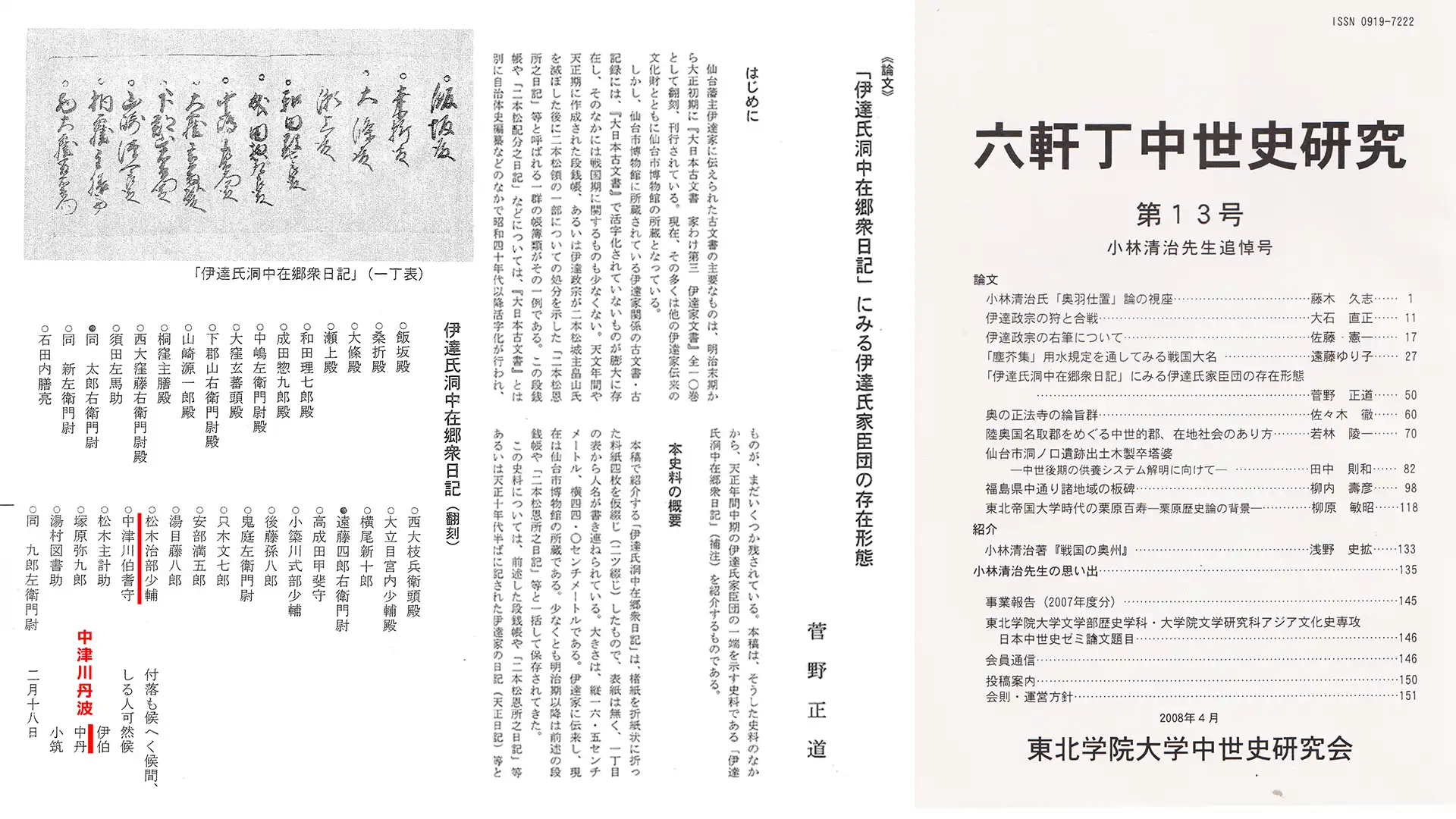

伊達家文書に初めて中津川丹波守が登場するのは、天正五(1577)年。「伊達氏洞中在郷衆日記」に、中丹の略称で登場する。これは、東京大学「大日本史古文書」にも取り上げられていない仙台市博物館所蔵の伊達家文書で、最近になって菅野正道先生によって「六軒丁中世史研究」に発表された天正年間に記された日記。

ところが、上杉家文書には伊達家文書より九年も早く、輝宗の使者として中津川丹波守の名を見ることができる。揚北衆として上杉謙信と渡り合った本庄繁長の書状に登場するのは、永禄十一(1568)年。

さて、輝宗・政宗時代に使者として活躍した中津川丹波守源兵衛の墓はどこにあるのか? 何度か現地を訪ねてみたが、なかなか分かりにくい。飯豊町教育委員会でも、あまり案内してくれない印象。

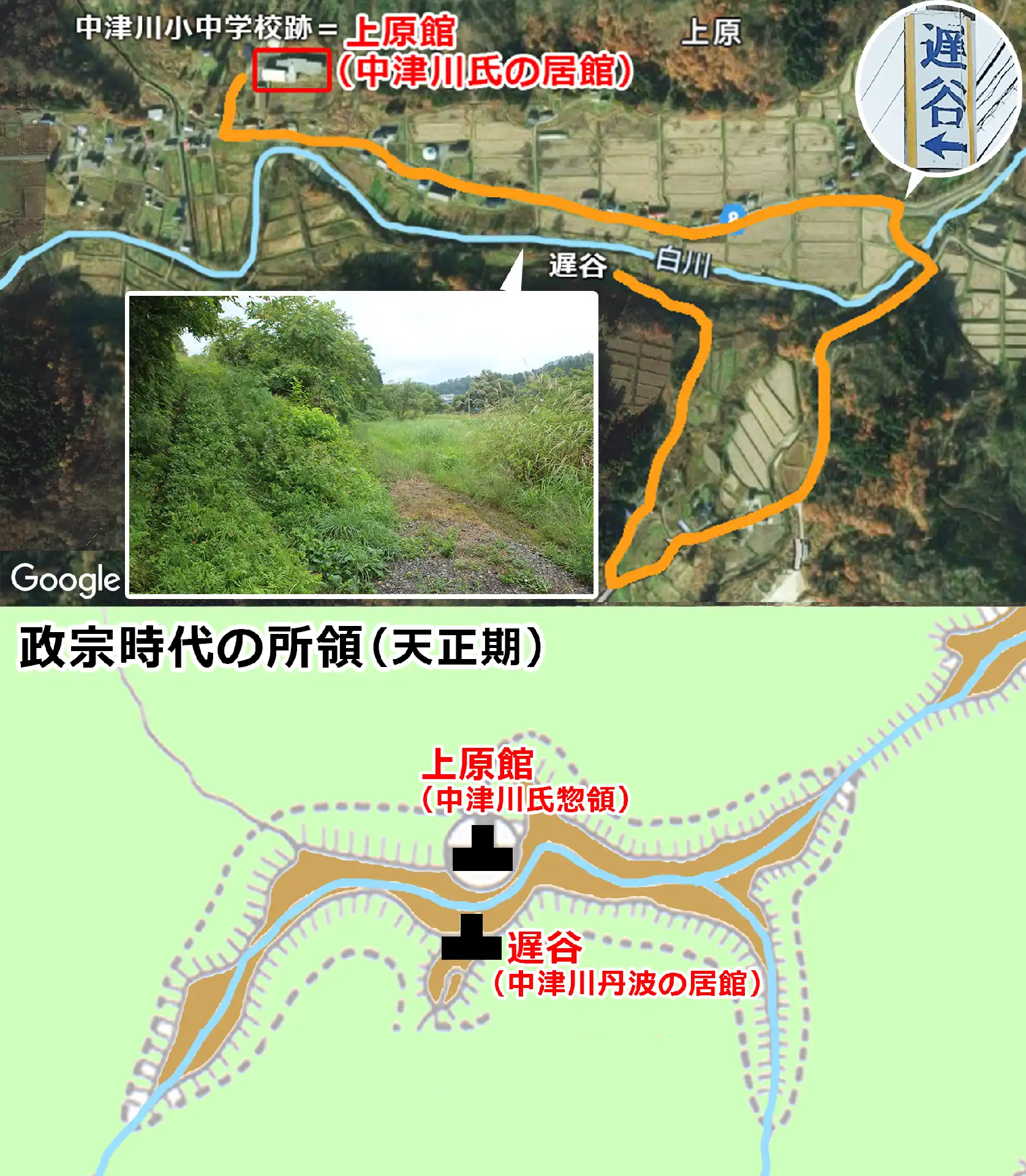

天正期、政宗時代の地頭の居館を示した図(米沢市史=置賜地方の主な地頭の居館の位置)によれば、白川を挟んで上原館と向かい合っている。米沢市史を元に作った地図とグーグルマップを比較してみましょう。

3度目の正直で、携帯ナビを、使って大きく迂回して分け入ってみると、それらしい場所まで進めた。

かつて「河北の臣」で蟻坂花子さんや、安部俊治さんが論文「中津川丹波と山賊」が訪ねた様子のように、地元の方々にとって入ってほしくないエリアのようだ。